業務システムデザインのコツ

非デザイナーにもできる使いやすいUI作成

業務システムをデザインするうえで、非デザイナーでも押さえるべきポイントを理解していれば、使いやすく直感的なUIを実現できます。これにより、社内の作業効率を向上させたり、教育コストを抑えたりすることが可能になります。 本記事では、業務システムデザインの内製化の流れを踏まえて、その目的から具体的なレイアウトや色使いのコツ、さらには内製化に役立つツールや事例まで、幅広く紹介していきます。ぜひ自社での業務システム導入・検討にお役立てください。

業務システムデザインの概要と重要性

まずは、業務システムのデザインがなぜ重要なのか、その背景とメリットを理解しましょう。

業務システムの目的と効率化

業務システムの主な目的は、現場の業務を効率化し、作業の重複や人的ミスを削減することです。システムが現場の実態から大きくかけ離れていると、入力作業が増えたり不必要に画面を行き来したりと、かえって手間が増える要因にもなります。

業務システムは、導入して終わりではありません。従業員の使い方や業務フローの変化に合わせて継続的に見直しを行い、長期的に利用価値を維持していくことが求められます。

UI/UXデザインの基本理念と役割

UI/UXデザインは「使いやすさ」「見やすさ」「分かりやすさ」を統合的に考えることが大切です。UX(ユーザーエクスペリエンス)において操作が直感的であればあるほど、ユーザーは新しいシステムにも抵抗感なく移行できます。画面の要素を適切に並べる、色で重要度を区別するなど、誰もがスムーズに使える仕組みづくりがキーとなります。

業務システムでは、複数の機能を一画面に詰め込みがちですが、優先順位を決めて情報量を調整することも重要です。必要以上に要素を並べると、ユーザーは混乱しやすくなるからです。

さらに、利用者の心理や行動パターンを把握してデザインを行うことで、使い勝手は飛躍的に高まります。

業務システム内製化の流れ

昨今、自社独自のソリューションを求めて業務システムを内製化する企業が増えています。近年では、ノーコード、ローコードといった技術も一般化し、プログラミングの技術がなくても気軽にシステム化を行えるSaaSなども増えています。

これまではシステム開発というと専門業者の手を借りる必要がありましたが、自社の従業員自らシステム開発ができるため、社内の要望や課題を反映しやすく、変更にも柔軟に対応できるようになりました。

紙ベースで運用されていた申請類や案件管理、在庫管理などを自社でシステム化(アプリ化)する企業も増えてきています。誰もが使いやすいシステムにするためには、UI/UXデザインにおける分かりやすさは欠かせない要素となります。

システム内製化とは?必要とされる背景やメリット、ポイントなどを紹介!

脱Excelについてのおすすめ資料

AppSuiteで脱Excelガイドブック

台帳管理ファイルの散在と属人化、データの集計に時間がかかる…Excelならではの業務課題を「ノーコード」で解決するためのガイドブックです。

業務システムにおいて重視すべきポイント

業務システムを使いやすくするためには、利用者の立場や利用シーンを正確に捉えておく必要があります。

利用者の課題抽出とニーズの分析

業務で使われるシステムは、一般的なWebサイトなどとは違い、毎日何度も使われるツールです。そのため、些細な不便が積み重なると大きなストレスやパフォーマンス低下につながります。

利用者が望んでいること、抱えている課題を明確にするだけではなく、実際の勤務環境やデバイス利用状況を踏まえた設計が重要です。事前に解決すべき課題を定義しておくと、デザインの方向性がブレにくく、画面上の要素配分や機能優先度を的確に調整できます。

実際の利用シーンを想定する

実際に業務が行われる場所やタイミングを考慮してUIを構築することは、非常に大切です。現場が忙しい時間帯には、シンプルな操作で完了できる画面設計が求められます。

例えば、営業担当には外出先からのアクセス・入力が多いかもしれません。特にモバイル端末での使用有無なども考慮し、ユーザーにかかる負荷を極力軽減することが、利用を継続してもらうためのポイントとなります。

一方、経理部門は大量のデータを正確に処理することを重視するかもしれません。このようなニーズの違いを整理し、合意形成を図るステップが必要です。

こうした利用状況を早期に把握し、ワイヤーフレームを使用してシステムの設計図を造ることが大切です。この段階でどのようにシステム化するか考えることが、最終的な使いやすさの差を生むポイントになります。

プロトタイプを作成し利用・改善を進める

早い段階でプロトタイプを作り、実際の操作感を確認することは有用です。プロトタイプを通じて初めて気付く使いづらさや認識のズレは意外に多いものです。例えば、画面を切り替える頻度や入力フォームの並び順が利用者の業務フローと合っていない場合、最初に修正すれば大幅な手戻りを防げます。

プロトタイプは、社内の別部署や少数ユーザーに限定して利用テストを行うなど、現実的な環境で試すのが理想です。提案と改善を繰り返すことで、導入後の満足度が高いシステムへと仕上がります。

利用により業務効率が上がること

システム導入は業務効率化が最大の目的です。画面デザインが優れていても、業務の負担を増やすような構成では本末転倒です。そのため、ボタンの配置や入力項目の最適化など、細部にわたって利用者の時間を削減できるかどうかを意識して設計する必要があります。

在庫管理についてのおすすめ資料

はじめませんか?データ管理の脱・Excel!在庫管理編

在庫の最新状況を速やかに集計、共有するなら業務アプリで行う方法をおすすめ!脱Excelとシステム化にあたって業務アプリの活用をご提案します!

使いやすい業務システムをデザインするコツ

ここからは、具体的なレイアウトや色使い、フォーム設計などを中心に、使いやすい業務システムを構築するポイントを解説します。

業務システムのUI/UXデザインでは、限られた画面の中で多くの情報を扱う場面がよくあります。そんなときに重要になるのが情報配置や視線誘導の工夫です。色や余白の使い方を少し変えるだけで、可読性や操作性が大きく変わります。

非デザイナーであっても基礎的なデザイン原則を意識することで、より洗練されたUIを作り上げることができるでしょう。

1.レイアウト

はじめてシステムを利用するユーザーにも操作しやすくするため、レイアウトはシンプルかつ分かりやすい構成を心がけましょう。メニューやボタンを適切に配置することで、ユーザーは迷うことなく目的の操作にたどり着けます。

デザインの4原則を活用しよう

近接、整列、反復、コントラストといったデザインの4原則は、業務システムでも非常に効果的です。担当者同士で画面をチェックするときも、これらの原則に照らし合わせると客観的な改善点が見つけやすくなります。

例えば、近接の原則では関連性の高い要素をまとまりとして表示するため、ユーザーが情報を探し回らずに済むメリットがあります。整列の原則と組み合わせれば、画面がすっきりとまとまり、全体的な読みやすさも向上します。

目線の動きを意識しよう

人の視線は一般的に左上から右下へ流れやすいと言われています。重要なメニューやボタンを配置する際は、この視線の流れを考慮すると直感的に操作しやすい画面構成にできます。

また、複数の要素を左右に配置する場合でも、視線の誘導をスムーズに行う工夫を取り入れると、ユーザーが迷いにくくミスを減らせます。

余白を意識しよう

要素と要素の間に余白を設けることで、情報が詰まりすぎず、初見でも内容を理解しやすくなります。特に、文字情報の多い業務システムにおいては余白の使い方で読みやすさが大きく変わります。

余白を上手に使うためには、フォントサイズや行間、パディングなどを最適なバランスで設定するとよいでしょう。

2.コントラスト(対照、対比)

主要な要素とそれ以外を区別する

コントラストは画面上の情報を素早く認識するための重要なポイントです。主張したい情報とそうでない情報を明確に区別することで、ユーザーの混乱や見落としを減らせます。

特に、背景色と文字色の組合せを考える際は、コントラスト比を適切に保つよう配慮する必要があります。

使う色の数を絞ろう

色を多用しすぎると、どこが重要なのか一目では分かりにくくなる傾向があります。メインとなるカラーを2〜3色程度に絞り、差し色で注目を集める方法がおすすめです。

真っ黒は使わない

文字色を絶対的に真っ黒にすると目がチカチカすると感じる人も少なくありません。背景色が白系の場合は、少しグレーを混ぜたカラーに調節するだけで目の負担を和らげることができます。

コントラストを保ちながらもユーザビリティを追求した色選びが利用者満足度に大きく貢献します。

色のトーンを合わせる

色を統一する際は、同じトーンの色味を選ぶと全体にまとまりが生まれます。異なるカラーでも彩度や明度を合わせることで、統一感が保てるでしょう。

システムによっては部署や機能ごとに色分けをする場合もありますが、大きく雰囲気を変えない範囲で抑えると見やすさを損ないません。

3.入力フォームの補助

入力作業が中心となる業務システムでは、フォームの設計が快適性に直結します。ユーザーに余計なストレスを与えないよう、入力ガイドやバリデーション機能などを上手に活用することが肝要です。

また、リアルタイムでエラーを表示する仕組みを導入することで、ユーザーは入力ミスをすぐに修正することができ、入力効率を大幅に高められます。

適切な入力項目を使おう

選択項目にはラジオボタンやチェックボックス、文章を入れたい箇所にはテキストエリアにするなど、入力項目の選び方は使いやすさに直結します。また、入力項目を必要以上に細分化してしまうと、クリック操作や記入漏れが増えて効率が落ちることがあります。

入力必須項目の設定は慎重に行い、それ以外は任意入力にするなど柔軟さを持たせるとよいでしょう。

ユーザーが理解できる見出しを表示しよう

項目名に専門用語を使いすぎると、慣れていないユーザーは戸惑ってしまいます。なるべく平易な言葉を使い、誰もが判断しやすいことを意識しましょう。

特に、一括入力や補助的なボタンのラベルも直感的に分かる表現を選ぶことで、教育コストを抑えることができます。

入力制限を活用しよう

数値のみの入力でいい場合は数字以外は受け付けない設定にしたり、日付はカレンダーから選択できるようにすると、入力ミスを大幅に減らせます。

こうした入力制限はユーザーを不便にするものではなく、業務効率と正確性を高める重要な仕組みです。

プレースホルダ―を活用しよう

入力例や推奨フォーマットをプレースホルダ―に示すことで、ユーザーは迷わず入力を開始できます。これによりシステム利用者の学習コストをさらに減らすことが可能です。

プレースホルダ―の文言も簡潔でわかりやすい表現に整えることが、使い勝手を高めるポイントです。

4.UIの一貫性

一貫性のあるUIは、ユーザーが操作方法を学習しやすく、迷う場面を減らす効果があります。

例えば、同じ機能は同じ見た目のボタンを使い、配置する位置もそろえるなど、画面をまたいでも操作感が変わらないよう工夫することが大切です。ヘルプページへのリンク位置なども統一しておくと、サポートの負担を抑えながらユーザーに安心感を与えられます。

デザイナーやエンジニアが関わるようなプロジェクトでは、デザインシステムやデザインガイドラインが利用されることが多く見られます。ボタンやフォームなどのコンポーネントをまとめたデザインシステムを利用することで、開発工程を効率化し、UIのブレを抑えることができます。

カラーコード、フォントサイズ、余白の設定などを定義しておくと、一度決めたルールに沿って機能追加や修正が容易になるメリットがあります。

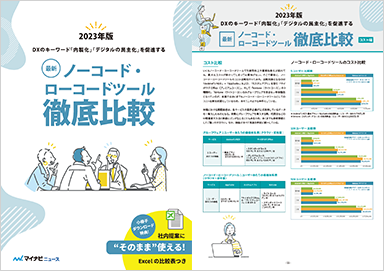

ノーコードツールについてのおすすめ資料

最新ノーコード・ローコードツール徹底比較

DXで注目されている「内製化」や「デジタル(IT)の民主化」の実現にも大きく貢献するとされる、最新ノーコード・ローコードツール3製品を対象に、マイナビニュース編集部が、機能面およびコスト面の特長を徹底比較しました。

業務システム(業務アプリ)の内製化におすすめのツール

内製化を進めるうえでは、短期間で柔軟なシステムを構築できるツールを活用するのが効果的です。

業務アプリ開発においては、ノーコードやローコードツールの普及により、専門的なプログラミングスキルがなくてもある程度の開発が可能になりました。これによりプロトタイプを迅速に作り、デザインや機能を検証しながら本番運用へ移行する流れが生まれています。

業務アプリ作成ツール AppSuite

AppSuiteは、ノーコードやローコードで開発できる業務アプリ作成ツールとして注目されています。プログラミングの知識が少なくても、ドラッグ&ドロップ方式で画面の構成や機能を組み立てることが可能です。

また、必要に応じて詳細なカスタマイズが行えるため、自社の業務プロセスに合う形でシステムを作り上げられる柔軟性があります。画面デザインのテンプレートも充実しており、UI/UXの品質を一定以上保ったまま開発を進められる点は特筆すべきでしょう。

「手間がかかるな」と思ったその時に

業務のムダを現場で改善 AppSuite(アップスイート)

業務システム作成 参考になる事例の紹介

実際の導入企業の事例を知ると、内製化のメリットや注意点がより明確になるでしょう。

業務システムの内製化を進めた企業では、導入後に業務効率が大幅に改善した例が多く報告されています。自社社員が使うシステムを自ら改善できるため、細部までこだわりながら継続的にアップデートできる点が大きな要因と言えます。

さらに、紙ベースや旧来のツールを使い続けて発生していたコストやミスを、システム化やデータ集約によって削減できるケースも見られます。ここでは、実例を通じてその具体的な成果を見てみましょう。

案件管理から週報、収支管理まで業務システムの内製化を行った事例

アサミ情報システム株式会社様の導入事例

ガス設備の地図管理システムを開発、サービスを提供するアサミ情報システム株式会社では、DX推進の一環として2020年にAppSuiteを活用してリアルタイムで全社員が収支確認できる仕組みを作り上げました。

導入前

案件管理を複写伝票で行っていました。案件を受注すると、内容を手書き。営業部から情報技術部、管理部へと伝票を回覧する途中で紛失することもありました。何度も同じ内容をExcelに転記しなければならず、非常に手間がかかっていました。

また、営業の締め日の後には、管理部が複写伝票をもとに毎月の売り上げを計算していました。複写伝票の一部が抜けていたり、見つからないこともあり、捜索のために毎月末に10時間の残業時間が発生するという状況でした。

導入後

紙やExcelで行っていた案件管理から週報、収支管理までを、AppSuiteを利用しわずか1週間半でシステム化しました。

案件管理アプリを中心に、注文書(仕入れ)や請求書、週報と連携。売り上げなどの収支状況をリアルタイムで把握できるようになりました。

管理部門では伝票を探す手間がなくなり、毎月10時間の残業がなくなりました。営業部門や技術部門では約20人が毎週収支について1.5時間入力作業をしていましたが、それが不要に。全社で毎月合計130時間の作業時間削減を実現しました。

あわせてExcel管理していた週報もAppSuiteでシステム化。売り上げ管理とひもづけることで、リアルタイムで収支管理ができるようになりました。

アサミ情報システム株式会社様の導入事例を見る

一つの業務だけで年間2万枚のペーパーレス化を実現した事例

株式会社エフエム愛知様の導入事例

FMラジオ局の老舗として東海エリアを中心に事業を展開するエフエム愛知では、業務のデジタル化に対してラジオ業界の先陣を切って取り組んでいます。

導入前

部署ごとにファイルの置き場所も運用ルールもバラバラで、時にはデータを上書きしたり、誤って削除してしまったりという問題も発生していました。交通費精算などの総務関連書類は基本的に紙でやりとりされており、手書きでしか記入できない申請書も多数ありました。

また、社外からはグループウェア上の資料などにアクセスできないため、外勤社員は何か作業をする際に出先からオフィスへ戻る必要がありました。

導入後

[ワークフロー]と[AppSuite]で申請書類のほぼすべてをデジタル化。年間2万枚にも及ぶ紙の使用量を削減した業務もありました。

現在までに60以上の業務をアプリにして、その約半数をワークフローと組み合わせて使っています。アプリが多いため、部署ごとにポータル画面のタブを区切るなど、ユーザーが使いやすいように工夫をしています。

クラウドサービスの導入で場所を問わず業務ができるようになり、稟議書などの申請・承認が加速度的にスピードアップ。いわゆるハンコリレーがなくなりました。

株式会社エフエム愛知様の導入事例を見る

ノーコード開発例についてのおすすめ資料

ノーコードで脱エクセル・業務効率化を実現。AppSuiteユーザー事例集

ユーザー様がAppSuiteをどのように活用しているのかを取材したレポートシリーズ。 ノーコードで脱エクセル・業務効率化を実現したお客様の事例を紹介資料です。

まとめと今後の業務システムデザイン展望

最後に、業務システムデザインの重要性を再確認し、これからの展望を考えてみましょう。業務システムのデザインは、見た目だけでなく業務効率や作業者のモチベーション、その先にある企業利益にも大きく影響します。ユーザー心理の理解や業務フローへの深い洞察は、今後もシステム開発において欠かせない要素となるでしょう。

さらに、ノーコード・ローコードツールの進展やデザインシステム整備により、内製化のハードルは下がりつつあります。従来は開発現場でしかできなかったことを、現場担当者が主導で試せる環境が拡大しているのです。

企業の生産性向上やコスト削減を目指すうえで、使いやすい業務システムのデザインは今後ますます重要度を増していきます。ぜひ本記事の内容を参考に、自社の取り組みを最適化してみてください。

「手間がかかるな」と思ったその時に

業務のムダを現場で改善 AppSuite(アップスイート)

ノーコード業務アプリ作成ツールについてのおすすめ資料

業務アプリ作成ツール AppSuiteのご紹介

AppSuiteは、現場の「あったらいいな」を叶えるノーコードツールです。

紙・メール・Excelでの業務処理を誰でも簡単にアプリ化し、業務のお悩みを解決するビフォーアフターをわかりやすく解説した資料です。

更新日:

すべての機能は今すぐ無料で

体験できます

電話でお問い合わせ

平日9時 - 12時 / 13時 - 18時

- 横浜本社 045-640-5906

- 大阪営業所 06-4560-5900

- 名古屋営業所 052-856-3310

- 福岡営業所 092-235-1221

執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部

執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部