【2025年版】アルコールチェック義務化に伴い、

企業が行うべき対応とは?

2022年に道路交通法が改正され、2023年12月1日からアルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化されました。この法改正により、企業は飲酒運転の撲滅と安全運転の促進を目的に、強化された法的要件に対応する必要があります。その結果、企業のコンプライアンスに対する要求が高まりました。本記事では、義務化の背景や具体的な準備方法、さらに効果的な運用方法を幅広く紹介します。

アルコールチェック 義務化とは

アルコールチェックの義務化は、安全運転を確保し、飲酒運転による交通事故を未然に防ぐための制度として導入されました。これにより、道路交通法の改正を受けて、一定の基準を満たす事業所では、運転業務に従事する者にアルコール検査が必須となりました。したがって、事業所は法令を遵守しつつ、確認体制の強化が求められることとなります。

具体的な義務化の背景には、2011年に千葉県八街市で発生した飲酒運転による重大事故があります。この事故を機に、アルコールに関する安全対策の重要性が一層認識され、罰則や監視体制の強化が進められてきました。今回の法改正は、企業に対してアルコール管理体制の厳正な対応を求めるものです。

アルコールチェックの義務化はタクシーやトラック運送業者だけでなく、日常的に運転業務を含む事業所も対象となります。これには業務用車両を使用する企業や、貸切バスを頻繁に利用するケースも含まれます。これにより、企業は必要な数の検知器を用意し、適切な管理者を選任することが求められます。

この義務化に対し適切に対応することは、企業のコンプライアンス向上や事故防止に直結します。事業者はチェック体制を迅速に整え、従業員への安全教育を徹底させることが重要です。

今回の法律改正に伴い、企業は「安全運転管理者」を任命し、従業員の飲酒状態を運転前後に確認する義務を負っています。2023年12月1日以降は、国家公安委員会が認定したアルコールチェッカーを使用することが必須となりました。法令違反があった場合、事業所には法的な罰則が科される可能性があるため、遵守体制の構築がますます重要です。安全運転管理者制度を適切に運用し、アルコールチェックを徹底することで、企業は信頼性を向上させ、交通安全に積極的に貢献することが期待されます。

安全運転管理者とは?選任が必要な場合と主な業務

アルコールチェック義務化の対象となる企業・事業所

アルコールチェックが義務づけられるのは、特定の条件を満たす企業や事業所です。これらの条件に該当する場合、安全運転管理者の選任が求められるとともに、アルコールチェックの実施も必須となります。以下の条件を満たす事業所は対象となります。

・乗車定員が11名以上の自家用自動車を1台以上所有している事業所

・その他の自家用自動車を5台以上運用している事業所

また、大型自動二輪車や普通自動二輪車は、それぞれ0.5台として計算されます。この規定により、自動車を用いる事業所は、より厳格な管理体制を築くことが求められます。

さらに、アルコールチェックの義務化はすべてのナンバープレート(緑ナンバー、白ナンバー)に適用されます。

こんな車両も台数の算定に含まれる

酒気帯び運転防止のため、企業や個人は日常的に運転する車両の台数を正確に算定する必要があります。この際、対象となる車両は多岐にわたります。一部の車両は運転頻度が少なくとも、交通安全管理の観点からリスクの対象に含められるべきです。例えば、業務で使用される軽トラックや社用車はもちろん、出張などで偶発的に利用される車両も該当する場合があります。これらの車両を適切に含む台数算定を行うことで、法令を順守し、万全な安全運転管理体制を構築できます。

そもそも、安全運転管理者制度とは

安全運転管理者制度とは、一定の条件を満たす事業者に対し、安全運転を推進し、交通事故を防止するための管理責務を課す制度です。この制度は交通安全を確保し、ドライバーの健康や安全を保つとともに、交通事故を未然に防ぐ目的で設けられています。例えば、事業用車両を5台以上保有する企業はこの制度の対象となり、その企業は安全運転の教育指導やアルコールチェックの実施など、責任を負う必要があります。また、安全運転管理者の業務には運転者の健康状態確認や適切な運行計画の作成なども含まれているため、この制度は非常に重要です。

安全運転管理者の業務にアルコールチェックが追加された

安全運転管理者の業務には法改正により新たに運転者へのアルコールチェックが追加されました。この変更は、飲酒運転の厳重防止を目的としており、運転する際の飲酒規制を徹底するための重要な取り組みです。具体的には、運転者が日々の業務開始前後にアルコールチェッカーを使用し、その結果に問題がないことを確認する手順が求められます。運転者の安全を守り、また周囲の交通環境への影響を防ぐことを目的として、こうした確認と記録作業が業務に組み込まれたのです。この追加された業務を円滑に実施するには、運転者の協力を得るとともに、適切なツールやシステムを整備し、関連する規則や指針を共有することが求められます。

対象の事業所が対応すべき5つのこと

アルコールチェックの義務化に対応するためには、事業所は総合的な管理体制の確立が求められます。単なるツールや機器の導入にとどまらず、社内の規定見直しや従業員を対象とした教育を含めた幅広い対策が必要です。対応すべき5つの柱として、安全運転管理者の選任、アルコールチェッカーの手配と適切なメンテナンス、アルコールチェック結果の記録・保存が挙げられます。以下にこれらのポイントについて詳しく解説します。

1.安全運転管理者の選任

安全運転管理者の選任は、アルコールチェック義務化に対応するための基本的な取り組みです。この役割を担う人材は、従業員のアルコールチェックを指揮しつつ、交通安全の維持を行います。事業所ごとに専任の管理者を配置することで、業務を効率化し、法令を遵守する体制を確立できます。人材選びは法律を考慮しつつ行い、選任された管理者には十分な教育とサポートを提供することが重要です。これにより、安全な職場環境の実現を期待できます。

企業によっては、副安全運転管理者の選任も必要

また企業によっては、副安全運転管理者の選任も必要です。使用する自動車の台数が20台を超える場合には、20台ごとに1名の副安全運転管理者を選ぶ必要があります。副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務をサポートし、安全運転管理者が不在の際には、ドライバーへのアルコールチェックに立ち会う役割も担います。副安全運転管理者の役割や詳細については、関連する記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひそちらもご覧ください。

2.アルコールチェッカーの手配とメンテナンス

アルコールチェッカーを効果的に運用するためには、国家公安委員会が規定する基準を満たした認定機器を用意する必要があります。この基準では、アルコールチェッカーが呼気中のアルコールを検知し、その存在や濃度を音や色、数値で示すことが求められます。そのため、アルコールチェッカーを選定する際には、以下のポイントに留意することが重要です。

1. 呼気からアルコールの有無を音や色、数値で確認できる機能を備えていること

2. 正確な測定が可能であれば、メーカーや機器の形状は問いません

さらに、アルコールチェッカーを選ぶ際に考慮すべきポイントとして次のものが挙げられます:

・精度と信頼性:高精度のセンサー技術を持つ機器を選ぶことで、誤検知を最小限に抑え、信頼性を確保できます。

・ユーザビリティ:操作が簡単で直感的に使えるインターフェースがあるか確認しましょう。

・結果表示の形式:デジタル表示やアラーム音など、運用環境に適した形式を選ぶことが重要です。

・法令遵守:選択する機器が最新の法令基準に適合しているか確認します。

・メンテナンスとサポート:校正やメンテナンスサービスの有無、サポート体制を検討し、長期的な運用を可能にします。

・耐久性と使用環境:外での使用が多い場合は、耐久性のあるモデルを選びましょう。

現在、市場には多様なアルコールチェッカーが出回っており、価格や精度、形状も様々です。自社の運用方法や従業員の使用環境に適した機器を選ぶことが、効率的なアルコールチェックの実施につながります。アルコールチェッカーには耐用年数や使用上限が設定されている場合があります。そのため、機器を常に有効な状態で保ち、いつでも正確な測定を可能にするためには、定期的な点検やメンテナンスが欠かせません。メーカーが提供する校正やメンテナンスサービスを活用することで、機器の性能と信頼性を長期にわたり維持することができ、法令遵守の強化に貢献します。

併せて、デジタルツールや専用アプリも活用することで、記録保存や管理の効率化を図り、安全運転管理者や企業全体の業務負担を軽減することが可能です。これにより、コンプライアンスの強化も実現します。

アルコールチェッカーの使用期限や、交換、買い替えについて

アルコールチェッカーは、企業において従業員の安全管理を行う重要なツールです。しかし、その精度や信頼性を確保するためには、適切なメンテナンスと交換時期の把握が必要不可欠です。

センサーの寿命が使用期限を決定

アルコールチェッカーの寿命を決定する最も重要な要素の一つとして、内蔵されたアルコールガスセンサーの耐久性があります。このセンサーは、呼気中のアルコール濃度を検出する役割を担っています。現在、広く採用されているセンサーには、主に半導体式と電気化学式(燃料電池式)の2種類があります。半導体式は、アルコールがセンサーの表面に吸着する際にその抵抗値の変化を測定し、ガス濃度を算出します。一方、電気化学式は、アルコールに反応して生じる電流の変化を利用して、アルコール濃度を明らかにします。

センサーの耐久期間

どちらのタイプのセンサーも、一般的には1年から1年半の間に交換が推奨されることが多いです。また、規定の使用回数に到達することも、交換のタイミングです。この期間や回数は、各メーカーによって細かく設定されており、正確な寿命については購入時に必ず製造元の情報を確認するようにしましょう。

定期的な交換がもたらすメリット

定期的なセンサーの交換は、測定精度の維持と長期的な信頼性確保につながります。これにより、不意の故障や誤ったアルコール濃度測定を防ぎ、より安全な職場環境を維持することができます。また、定期交換により、最新技術を取り入れた高性能なモデルへと移行するチャンスでもあります。

アルコールチェッカーは、BtoBのビジネス環境において欠かせないツールです。その効果を最大限に発揮するためにも、機器の寿命や交換タイミングをしっかり把握し、適切に管理することが大切です。

3.記録・保存体制の構築

アルコールチェックの記録と保存体制を整えることは、法令遵守を維持するために重要な要素です。正確で一貫性のある記録が法令や内部監査で求められるため、信頼性の高い記録の確保が不可欠です。アルコールチェック結果をデジタル化し、安全なクラウドシステムに保管することで、不正リスクを軽減し効率的なアクセスを可能にします。これにより、透明性を確保して企業の信頼性とコンプライアンスを強化します。効果的な記録保存は業務管理を超え、企業価値の向上に寄与する重要な施策です。

4.就業規則・社内規定の見直し

アルコールチェックの義務化に対応するためには、企業として就業規則や社内規定の見直しが必須です。これは、従業員が適切な行動を取るためのガイドラインを提供し、法令遵守の基盤を整えるためです。

具体的には、アルコールチェッカーの使用を義務付けたり、アルコールが検出された場合の対応手順を明確にすることが重要です。これにより、従業員は自分の行動の指針を理解しやすくなり、業務の一貫性が向上し、トラブルの発生を防ぐことができます。また、新たな規定に基づいて、責任ある行動のための教育を人事部門が円滑に実施できるよう、体制を整えることも可能です。

これらの改正により、透明性が向上し、従業員の賛同を得ることが期待されます。ルールが明確になることで、全従業員のコンプライアンス意識が高まり、働きやすい環境の構築に寄与します。

5.社内への教育

社内教育を通じて、飲酒運転の防止と従業員の意識向上を図ることができます。わかりやすい教育を行うことで、従業員はアルコールチェック制度の重要性を認識し、勤務中だけでなく日常生活においてもその意識を保つようになります。たとえば、定期的に研修を実施し、飲酒運転が引き起こす事故や適用される罰則の具体的事例を用いてリスクを伝えることが効果的です。

また、制度導入の目的やその期待される効果を説明することで、従業員全体の理解を深め、協力を促進することが可能です。このように、全員で意識を共有することが、アルコールチェック義務化の効果を高める要因となります。

アルコールチェックの実施の流れ

アルコールチェックを効果的に実施するためには、以下の基本的な流れを理解し、遂行することが重要です。

- 1. 業務開始時に安全運転管理者が目視で運転者の状況(顔色、匂いなど)を確認します。

- 2. 運転前には、車両の日常点検(タイヤ、ブレーキ、ライトなど)を必ず実施し、安全を確認します。

- 3. 運転者が検知器を用いてアルコールチェックを実施します。

- 4. 運転者がチェックの結果を記録簿に記入します。

- 5. 業務終了後、安全運転管理者が運転者の状況を確認します。

- 6. アルコールチェックを再度実施します。

- 7. 運転者がチェックの結果を記録簿に記入します。

- 8. 記録簿を安全運転管理者に提出します(紙による記録の場合)。

- 9. 安全運転管理者が記録簿の内容を確認し、必要に応じて修正を依頼します。

- 10. 記録簿を1年間保管します。

実施のタイミングは業務開始前後の2回であり、車を乗り降りする度にアルコールチェックをする必要はありません。

日常点検とは?点検項目を徹底解説!

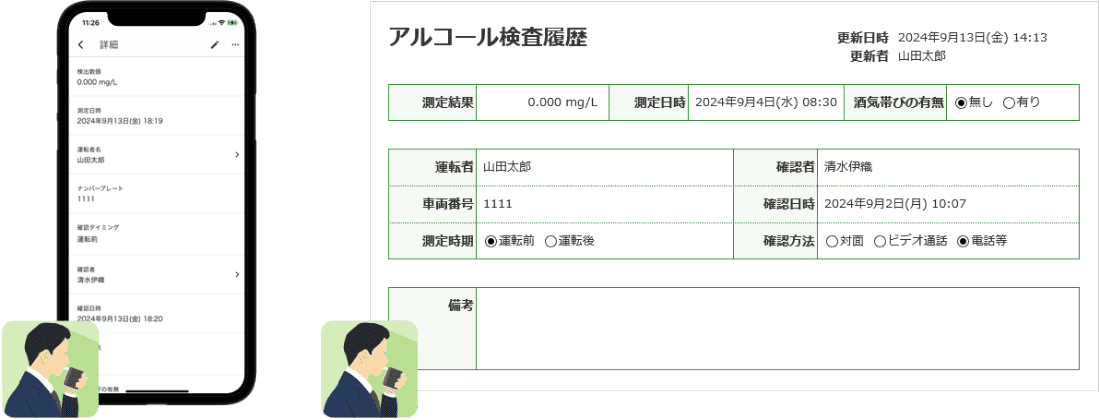

アルコールチェックの記録項目

アルコールチェック後の測定結果を詳細に記録することが重要です。記録は法令遵守の証明となり、業務の透明性を保つ手段としても機能します。以下の8項目を正確に記録する必要があります

- 1. 確認者名

チェックを実施した担当者の氏名を記入します。 - 2. 運転者名

チェック対象となる運転者の氏名を記録します。 - 3. 車両情報

運転者の業務で使用される自動車に関する登録番号、または識別可能な記号や番号を記します。 - 4. 確認日時

チェックを実施した具体的な日時を記載します。 - 5. 確認方法

アルコール検知器を使用した場合、その旨を必ず記録します(2023年12月から使用が義務化されています)。対面でない確認の場合は、ビデオ通話を使用するなどの具体的方法を記載します。 - 6. 酒気帯びの有無

チェックの結果として、酒気帯びが確認されたかどうかを明記します。 - 7. 指示事項

チェック結果に基づいて、運転者に与えた指示内容を記入します。 - 8. その他必要な事項

管理上で必要とされるその他の事項を追記してください。

これらの記録は、法令遵守の観点からも、企業の信頼性を高める重要な役割を果たします。また、専用の日誌やデジタルツールを使用して整理し、継続的に見直すことで、一貫した管理体制を維持することが可能です。

アルコールチェックの保存期間

アルコールチェックの記録については、法令遵守の観点から1年間の保存が必要とされています。この保存期間は、企業にとって重要な証拠としての役割を果たし、信頼性を高める要素になるのです。保存された記録は、監査や問題解決の場面で大いに役立ちます。特に問題が発生した際には、保存された記録に基づいて事実関係を確認することで、誤解を解消し、不正や記録ミスを未然に防ぐことが可能になります。保存フォーマット自体は法律で具体的に定められてはいないものの、迅速にアクセス可能な体制を整えることが、効率的な記録管理運用の向上に欠かせない重要なポイントとなります。信頼性のある記録管理は、企業の透明性を高める一助となります。

アルコールチェックを怠った場合の罰則

アルコールチェックの義務化により、企業がその実施を怠った場合、様々な罰則が課されることがあります。まず、アルコールチェックは法律で義務化されています。これを怠ると、企業は法的罰則の対象となる可能性があります。特に安全運転管理者がこの義務を遂行しない場合、法的責任が問われ、企業全体の信頼を損ないかねません。

安全運転管理者の業務違反に該当

管理者がアルコールチェックを怠ると、業務違反に該当する恐れがあります。この違反は企業や管理者自身の社会的信頼を失墜させるリスクを伴います。例として、チェック漏れによる飲酒運転事故が発生すると、企業の運営に甚大な影響を及ぼすことになります。法令遵守とリスク管理は、企業の責任として不可欠です。

飲酒運転に該当する場合の罰則

飲酒運転は重大な社会的危険を伴う行為で、厳しい罰則が課されます。アルコールを摂取しての運転は、注意力と判断力を著しく低下させ、事故率を急増させます。法規制により、罰金や懲役のみならず、運転免許の停止や取り消し、さらには再取得が困難になるケースもあります。事故を起こした場合には、被害者への賠償責任が発生し、加害者にとっては経済的および社会的な損失を引き起こします。

このようなリスクを避けるためには、企業は堅牢な管理体制を築く必要があります。定期的なアルコールチェックの実施と記録管理は、法令遵守を実現し、リスク回避を可能にします。企業が社会的責任を果たしつつ、従業員の安全を守る体制を構築することが、持続可能な事業運営を支える鍵となります。

飲酒運転の罰則から企業の対処法・対策まで徹底解説

酒気帯び運転の基準とその重要性

飲酒運転に関する法規制は厳格であり、これに違反した場合には重大な罰則が課されます。企業が従業員に周知すべき、酒気帯び運転に関連する基準と対策について説明します。

まず、酒気帯び運転とみなされる具体的な基準について確認しましょう。法律では、呼気1リットルあたりのアルコール濃度が0.15mg以上の場合、酒気帯び運転として処罰の対象になります。この基準を超えると、運転能力に支障をきたし、交通事故のリスクが著しく増加すると科学的に証明されています。そのため、企業はこの基準を従業員にしっかりと周知し、その遵守を促すことが求められます。

アルコール濃度が0.15mg/L未満でも、ゼロ以上の数値が検出された場合には注意が必要です。法律上は酒気帯び運転に該当しないものの、ドライバーの判断力や注意力への影響は否定できません。このため、多くの企業が独自の規則を設け、アルコールが検知された状態での運転を禁止しています。これは、法令を超えた安全対策として、事故を未然に防ぐために有効です。

アルコールチェッカーの数値を正しく理解する方法|基準値や注意点を詳解

クラウドサービスの充実により、ツール選びも自由度が増しており、要件に合わせて最適なプラットフォームを検討しやすくなっています。各分野の特徴を理解し、目的に合うノーコードツールを組み合わせることで、短い開発期間で大きな成果が得やすいのが魅力です。

したがって、企業には定期的なアルコールチェックの実施が求められます。これに加え、判定基準や対応策について従業員に対する教育も重要です。さらに、アルコールチェッカーの適切なメンテナンスやデータの正確な記録保存も、安全管理体制を強化する上で欠かせない要素です。

アルコールチェック実施のポイント

アルコールチェックを適切に実施することで、企業は法令を遵守しつつ、運転者の安全を確保することができます。重要なプロセスを理解し、効率的な運用を目指しましょう。アルコールチェックは、業務で車を運転する従業員を対象とし、出勤時と退勤時の2回行います。また、原則として安全運転管理者の立会いのもと実施する必要があります。このような取り組みを徹底することにより、交通事故のリスクを低減させましょう。

業務用運転者が対象

業務目的で車を運転するすべての従業員は、アルコールチェックの対象です。この対応は、安全運転を確保するために必要不可欠であり、事業者が従業員の飲酒状況を正確に把握することが義務付けられています。具体的には、営業車を使用する営業マンや、会社の車両で現場に向かう技術者が該当します。企業が業務での車両運転を従業員に依頼する以上、健康管理と安全運転の徹底、そしてこれに伴う事故リスク軽減への責任も果たす必要があります。

運転前後に2回行う

アルコールチェックは運転前と運転後の2回、確実に行うことが求められます。このチェックにより、飲酒状態を明確に把握し、運転中の安全性をさらに確固たるものにします。例えば、ドライバーが勤務を開始する前にアルコールチェッカーで状態確認し、運転終了後にも再度チェックを行うことで、徹底した管理を実現できます。こうした対策により、飲酒によるリスクを未然に防ぎ、法令を遵守する体制作りが可能です。記録を適切に保管することは、法的要件を満たすだけでなく、従業員の安全意識向上にも寄与します。

安全運転管理者が対面で実施する

安全運転管理者がアルコールチェックを対面で行うことにより、測定の精度が向上し、対象者の状態を直接確認することができます。対面チェックは、測定器の操作ミスや誤判定によるリスクを軽減し、信頼性の高い運用が可能です。また、測定結果に問題が生じた場合は、即時に運転者と確認を行い、適切な是正措置を講じることや、他の関係者と迅速に連絡を取るための環境を整えます。このように対面での実施は、安全運転管理者としての責任を果たしつつ、企業が法令を遵守しながら飲酒運転防止に取り組む重要な手段となります。

アルコールチェックと点呼で安全運行を徹底する方法

「飲酒運転は絶対にしない」これは最も基本的なルールであり、運行管理の根幹をなすものです。しかし、どれだけ注意を払っていても、ヒューマンエラーや認識不足から、この基本的なルールが脅かされるケースも残念ながら存在します。

2025年5月、国内有数の運送企業が乗務前のアルコールチェックを適切に行っていなかったことが発覚し、国土交通省が事業許可の取り消し方針を発表しました。この衝撃的なニュースは業界全体に大きな波紋を広げ、「自社のアルコールチェックや点呼は本当に適切に行われているのだろうか?」と、多くの運送事業者が自社の体制を見直すきっかけとなりました。

実際、今年6月には、アルコールチェックアプリの導入依頼数が前年同月比2.8倍の過去最高を記録したというデータも発表されています。これは、2025年4月に施行された黒ナンバー車(貨物軽自動車運送事業)への安全対策強化を定めた法令改正や、飲酒運転に関する報道が影響していると考えられ、運送業界全体の安全意識が急速に高まっていることを示しています。

運送業界における「点呼」の義務とは?

一般貨物自動車運送事業者(通称:緑ナンバー)には、貨物自動車運送事業輸送安全規則第七条に基づき、乗務前と乗務後に運転者への「点呼」が義務付けられています。この点呼には、アルコールチェックの実施も含まれます。

原則として、点呼は運行管理者による運転者への対面での実施が求められます。しかし、ドライバーが遠隔地にいるなど、対面での実施が困難な場合には、特定の要件を満たすことでIT機器を活用した「IT点呼」や「遠隔点呼」も認められています。

ただし、IT点呼や遠隔点呼を導入する際には、カメラやマイクなどの適切な設備を整え、点呼記録の管理体制を確立する必要があります。形式的に導入するだけでなく、対面点呼と同等以上の確実な確認ができる体制づくりが不可欠です。

参考:貨物自動車運送事業輸送安全規則

点呼不備が招く行政処分のリスク

「たかが点呼」と軽視することはできません。点呼の不備や記録の漏れ・虚偽記載は、運送事業者にとって非常に重い行政処分につながる可能性があります。具体的な処分内容には、以下のようなものが挙げられます。

- ・文書による警告や是正指導

- ・自動車使用停止命令

- ・事業停止命令

- ・事業許可取消

これらの行政処分の詳細は、国土交通省の「行政処分の基準|自動車総合安全情報」で確認できます。

先述の事例のように、たとえ大手企業であっても点呼の未実施が原因で事業許可が取り消される可能性があることを考えると、今後、全国的に監査の目がより一層厳しくなることは確実です。記録の不備や虚偽記載は、企業の信用を失墜させ、事業継続に対する重大なリスクであることを肝に銘じましょう。

適切な点呼を実施し、安全運行を確保するための対策

確実な点呼の実施と法令遵守を徹底し、安全な運行体制を構築するためには、単なるルールだけでなく、仕組みと文化の両面からのアプローチが重要です。以下の対策を参考に、自社の体制を見直しましょう。

アルコールチェックなしでは運転できない仕組みの構築

最も確実な対策の一つが、アルコールチェックを行わなければ車両が動かせない仕組みの導入です。

- ・アルコール検知器との連携: エンジンキーと連動し、アルコールチェックで基準値を超えた場合にエンジンがかからないようにするシステム(アルコール・インターロック)の導入は非常に有効です。これにより、「うっかりチェックし忘れた」という事態を物理的に防ぎます。

- ・クラウドシステムとの連携: アルコール検知器の測定結果が自動でクラウドシステムに記録され、運行管理者がリアルタイムで確認できる仕組みも推奨されます。

運行管理者への教育と実施マニュアルの整備

点呼を行う運行管理者の知識と意識が重要です。

- ・定期的な研修: 法改正や行政処分の事例などを共有し、点呼の重要性、正しい実施方法、記録方法に関する研修を定期的に実施しましょう。

- ・詳細なマニュアルの作成: 点呼の手順、確認事項、異常時の対応、記録方法などを明文化したマニュアルを整備し、いつでも参照できるようにしておきましょう。

アルコールチェック義務化による業務負担

アルコールチェックの義務化は、企業にとって新たな業務負担を生み出しています。このセクションでは、具体的にどのような負担が企業に課されているのかを詳しく見ていきましょう。

企業の負担としては、まずアルコール検査機器の導入やその管理体制の強化が必要です。また、検査結果の記録と保存の仕組みを構築することも不可欠となります。特に、安全運転管理者はこれらの責任を大きく背負うことになるため、会社全体としてサポートする体制が求められます。

安全運転管理者の負担

管理者にとって、新たなアルコールチェック関連の業務はその働き方に大きな影響を与えています。アルコールチェックの実施とその結果の保存が、通常の業務に追加されるため、責任が増大するのは避けられません。例えば、毎日の検査結果のチェック、データ管理の徹底、必要に応じた社内の調査や改善策の立案といった業務が増えます。効率的に管理者の責務を果たすためには、ツールやシステムの導入によって業務の効率化を図ることが肝要です。

ドライバーの負担

ドライバーにとっても、アルコール検査の義務化は避けられない課題となっています。運転の前後に行われるこの検査は、スケジューリングの中に組み込む必要がありますが、これは道路交通法の改正を背景にしたものであり、運転時の安全をより確かなものにするためです。具体的には、業務の開始前と終了後に正確な検査を行うための時間調整が必要であり、これは日々のスケジュールにも影響を与えます。こうした負担を軽減するためには、簡便かつ迅速な検査が可能な仕組みを整えることが求められます。効率を重視し、ドライバーの負担を減らす環境作りが重要となるでしょう。

アルコールチェックについてよくある質問

対面確認は必要ですか?

アルコールチェックを実施する際、アルコールチェッカーを用いるだけでなく、安全運転管理者による対面での確認が求められています。これは、アルコールチェッカーの数値に完全に依存するのではなく、ドライバーの体調や顔色、声の調子といった直接の観察を通じて、より正確な判断をするためです。

実際の運用では、車両管理システムやアルコールが検出された際にエンジンがかからないシステムなど、技術を駆使した方法もありますが、リスクを最小限に抑えるために、目視確認を省略することは許されません。万が一、アルコールが検出された場合でも、迅速に的確な対応が求められます。

例えば、直行直帰や出張などで対面確認が難しい状況においても、カメラやモニターを使って遠隔で確認者がドライバーの状態をチェックすることが可能です。さらに、電話や業務無線での音声確認も認められており、ドライバーの声の調子を通じて体調を観察することが重要です。

このように、直接の対話を通して運転者の状態を確認することが不可欠であり、単なるデジタルツールを用いた報告だけでは不十分です。これにより、企業としての責任を全うし、飲酒運転防止を徹底することが求められています。

車両管理とは?メリットや導入方法についてわかりやすく解説

夜間や休日に確認が難しい場合は?

夜間や休日におけるアルコールチェックが困難な場合でも、24時間対応の代行サービスを利用することで、柔軟な運用が可能です。警察庁も業務委託による確認を認めているため、状況に応じた選択ができます。ただし、アルコールが検出された場合は、安全運転管理者が直接対応することが求められます。

アルコールが検出された場合の対処法は?

アルコールが検出された際、運転を許可することはされません。通勤中に運転をしている場合、速やかに警察署に通報することが必要です。また、その対応内容をしっかりと記録に残しておくことも重要です。

レンタカーやマイカーでもチェックは必要?

業務目的でレンタカーを使用する場合もアルコールチェックが必要です。また、マイカー通勤の場合も業務で運転する際は必ずチェックを行うことが求められます。万が一の責任問題を避けるためにも、積極的に取り組む姿勢が求められます。

企業としてのコンプライアンス遵守と従業員の安全確保を進めるために、正確な情報の把握と適切な対策が必要です。アルコールチェックの実施法を理解し、疑問点をクリアにすることで、企業運行の安全性向上を図りましょう。

マイカー通勤はアルコールチェックの対象になる?

通勤だけを目的としたマイカーの運転は、法律上はアルコールチェックの対象外です。しかし、通勤中に飲酒運転による事故が発生した場合、企業は使用者責任を問われる可能性があります。そのため、適切な安全管理のためには、チェックの実施を推奨します。また、マイカーを業務で使用する場合には、運転前後にアルコールチェックを実施する必要があります。

アルコールチェックの回数・タイミングは?

アルコールチェックは通常、1日の運転業務に対し2回行われます。具体的には、運転する前と運転が終わった後です。ただし、チェックを行うタイミングは運転の直前や直後でなくても構いません。業務を開始する前や終了した後、または出勤時や退勤時に実施しても問題ありません。これにより、より柔軟にスケジュールを組むことができます。

業務負担軽減のために「アルコールチェックアプリ」

アルコールチェックの義務化により、多くの企業では新たな業務負担が発生しています。この変化に対応するために、業務プロセスを効率化し、ミスや無駄を最小限に抑える方法が求められています。そこで注目されているのが、アルコールチェックアプリです。このアプリを利用することで、企業は法令に従いつつ運転記録を効率的に管理できます。

アルコールチェックアプリとは

アルコールチェックアプリは、ドライバーのアルコールチェックを効率的に管理するためのツールです。法令に基づき、チェック結果を正確に記録し保存する必要性がある中、このアプリの利用が注目されています。チェック結果の登録や管理者へのリアルタイム通知、データの自動保存など、多様な機能を備えており、様々なニーズに対応可能です。これにより、業務負担が軽減され、法令遵守がスムーズに行われます。

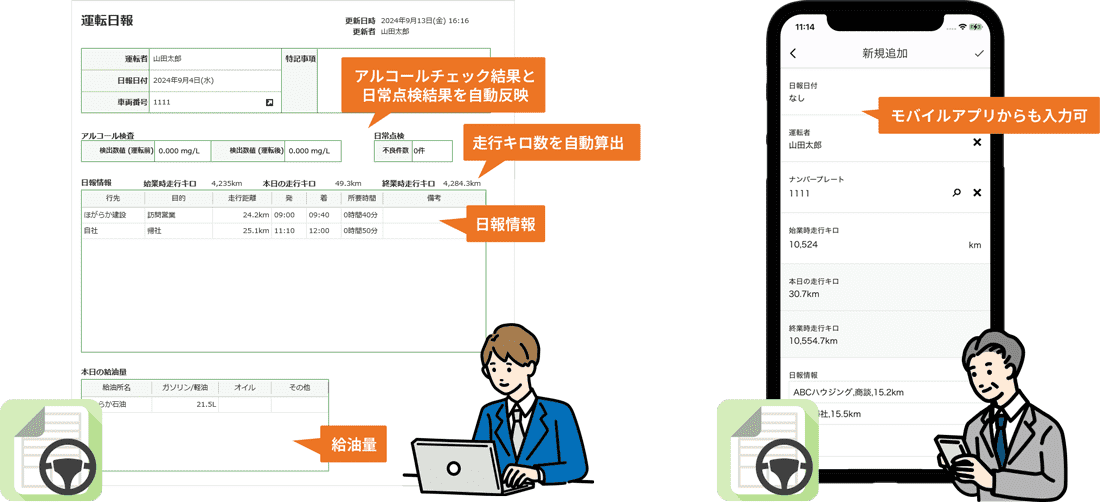

また、アプリによっては、車両管理機能や運転日報アプリなどの追加機能と連携できるものもあります。運行管理全体を一元化するプラットフォームとして、大いに活用できる可能性があります。

運転日報とは?記載項目や保存期間、活用方法を徹底解説!

アルコールチェックアプリのメリット

アプリを導入することで、業務の効率化が進み、リアルタイムでのチェック結果の保存や確認が可能になります。自動保存機能を活用すれば、管理者は全ての記録を簡単に確認でき、手作業の記入漏れや誤入力を防ぎます。結果的に、業務の負担軽減とともに、正確かつ効率的な記録管理が実現します。

管理者のメリット

管理者にとっても、アルコールチェックアプリを導入することは大いに効率的です。業務が自動化され、これまでは手作業が必要だった管理業務が効率的に行えます。記録のデジタル化により、情報の検索や分析が迅速になるため、必要なデータを容易に取得可能です。データの正確性向上とコンプライアンス強化に役立ち、結果として、管理者の負担は大幅に軽減され、信頼性も向上します。

ドライバーのメリット

ドライバーにとっても、アルコールチェック記録アプリは非常に有益です。紙ベースの記録や手作業が不要となり、操作が簡便で効率的になります。これにより、記録漏れや誤記入を防ぎ、安全が確保されます。また、運転前後のプロセスが可視化されることで、ドライバー自身の安全意識が高まり、安全運転への意識向上が促されます。

アルコールチェックアプリのメリットと特長とは

はじめてのアルコールチェックアプリ導入には

ノーコードツールがおすすめ

ノーコードツールを活用すれば、専門的なプログラミングの知識がなくても手軽にアルコールチェックアプリを開発することが可能です。このノーコードツールの魅力は、プログラミングスキルが不要で、ドラッグ&ドロップといった直感的な操作を通じてシステムやアプリの構築が行える点にあります。一般的に、システムの開発や改修は、多くの時間と費用がかかるというイメージがありますが、ノーコードツールを使用することで、社内のITリソースが限られている企業でも手軽に導入できます。

さらに、ノーコードツールは、現場の具体的な要望や運用ルールに応じて柔軟に調整できるため、小規模から始める車両管理であっても、段階的に機能を追加しながら拡張することが容易です。このため、大規模なシステム構築と比べて、導入に伴うリスクが少なく、初期投資を抑えつつ、その効果を実感しやすいというメリットがあります。

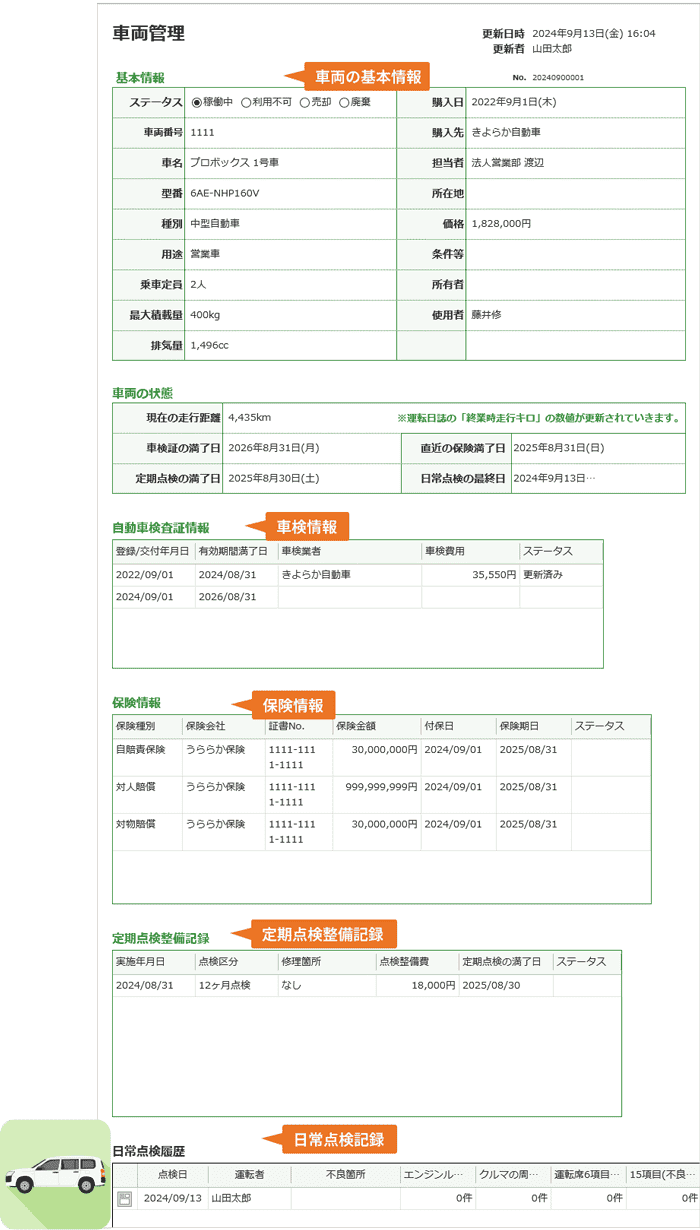

また、AppSuiteでは、「アルコール検査履歴」「車両管理」「日常点検」「運転日報」「提出状況」などの様々なアプリが提供されています。これらのアプリは、インストール後すぐに利用開始することができるため、運用の手間を大幅に削減できます。ビジネスの現場で即座に活用できるこうしたアプリケーションは、業務の効率化を実現する強い味方です。

アルコール検査履歴アプリ

過去のアルコール検査結果を時系列で蓄積し、どの時点でどのような測定値が出たのかを素早くチェックできるメリットがあります。必要に応じて法定期間以上のデータも保管しておけば、万一の調査時にも安心です。

履歴を分析することで、特定の時期や特定の社員に偏りがないかを把握できます。飲酒傾向が見られる場合は早期に発見し、指導やケアを施す対策を講じられます。

検査履歴アプリがあれば、管理者がアルコールチェックの頻度や異常値の発生率を一元的に把握できるため、全社的な飲酒運転防止施策の立案にもつながります。

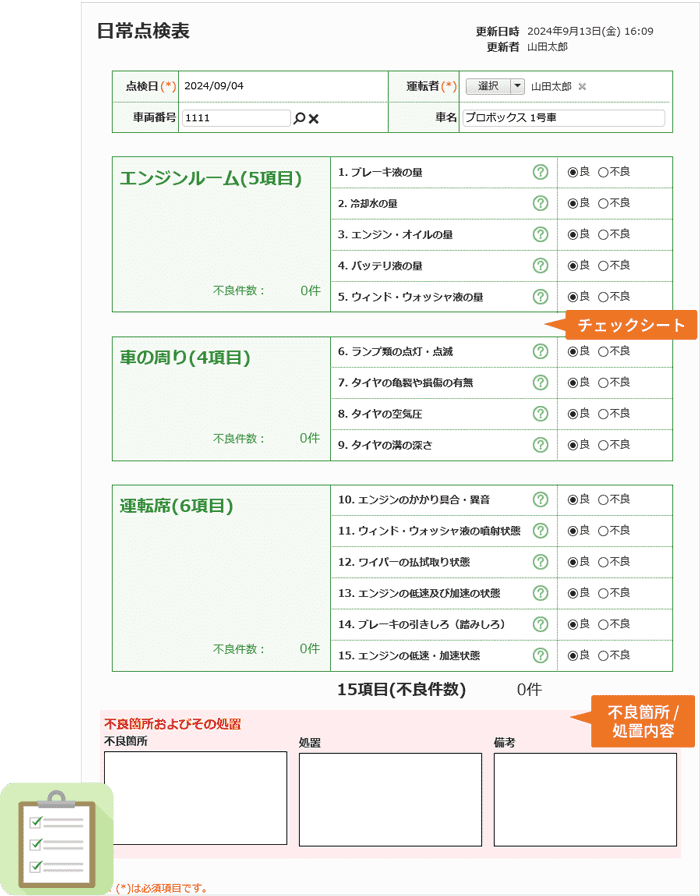

日常点検アプリ

日常点検アプリは、日常的な点検作業を効率化するためのツールです。乗車前の点検項目として、エンジンルーム、車の周り、運転席などのチェックを、チェックシート形式で簡単に記録することができます。不良箇所が見つかった場合には、その具体的な内容や対応する処置内容を詳しく入力し、記録を保持することが可能です。これにより、日常点検作業が標準化され、問題の早期発見と対応が可能になります。

車両管理アプリ

車両管理アプリは、社用車や公用車の基本情報を包括的に管理できるツールです。車両番号や型番、購入日といった基本情報だけでなく、自動車検査証の詳細情報や、各車両に付随する保険情報までも記録・管理できます。さらに、定期点検や日常点検のスケジュールと履歴を一元的に管理することで、整備の抜け漏れを防ぎ、車両の安全性を確保します。企業の規模や車両数に関わらず、効率的な車両運用をサポートします。

車両管理や運転日報などのアプリと連携が可能

AppSuite上では、アルコールチェックアプリだけでなく、車両管理や運転日報など5つの関連分野のアプリケーションとも容易に連携できます。データの二重入力を省き、業務フローを一元化することが可能です。

車両管理アプリから得られるメンテナンス情報と、アルコールチェック結果を組み合わせて分析すれば、車両の健康状態とドライバーのコンディションを同時に把握できます。

部署をまたいだデータ共有やレポート作成も簡単に行えるため、安全管理だけでなくコスト最適化や運行効率の向上にもつながる総合的なメリットが期待できます。

運転日報とは?記載項目や保存期間、活用方法を徹底解説!

まとめ:アルコールチェック義務化のポイントと業務効率化

2022年4月から開始されたアルコールチェックの義務化は、企業の安全運転への取り組みを促進します。特に、「乗車定員が11人以上の自家用車を持つ」または「その他の自家用車を5台以上使用する」企業が対象となり、責任ある運用が求められます。義務化の内容としては、目視によるチェックの実施と記録の保存(1年間)が初期段階で求められ、2023年12月からはアルコールチェッカーを用いた検査が義務付けされます。この変化は、安全運転管理者やドライバーにとって、業務負担の増大を意味します。こうした新たな業務要求に対処するための一つの解決策として「アルコールチェックアプリ」の活用もおすすめです。

アルコールチェックはアプリで簡単に

アルコールチェック&運転日報のご紹介

現場の「あったらいいな」を叶える業務アプリ作成ツールAppSuiteでアルコールチェック&運転日報アプリがご利用いただけます。

アルコール測定記録の保存から、運転日報の管理、日常点検の記録など、社用車・公用車の運用に伴う管理負担をdesknet's NEOとAppSuiteを用いて効率化。

更新日:

「アルコールチェック」についてもっと読む

すべての機能は今すぐ無料で

体験できます

電話でお問い合わせ

平日9時 - 12時 / 13時 - 18時

- 横浜本社 045-640-5906

- 大阪営業所 06-4560-5900

- 名古屋営業所 052-856-3310

- 福岡営業所 092-235-1221

執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部

執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部