ヒヤリハット報告の実践ガイド:

業種別事例と書き方のコツをご紹介

ヒヤリハット報告で重大事故を防ぐために

ヒヤリハットは事故が起こりかねない状況を未然に把握する大切な指標として、多くの業界で注目されています。

実際に災害や重大なトラブルに発展する前段階の事例を洗い出し、対策を講じることで組織の安全性を高めることが可能です。少しでも危険を感じた段階で行動を起こせるかどうかが、事故を未然に防ぐ大きなポイントになります。

本記事では、ヒヤリハットの定義や関連用語との違いから、報告書の作成方法やITツールの活用まで幅広く解説します。

ヒヤリハットとは

まずはヒヤリハットの概要と関連する用語、原因について理解を深めましょう。

ヒヤリハットの定義

ヒヤリハットとは、実際に事故には至らなかったものの「ヒヤリとした」「ハッとした」という感覚をともなう事象をいいます。具体的には作業中に手をすべらせたが、結果的に大きなケガや破損にならなかった状態などが例として挙げられます。

ヒヤリハットと「インシデント」と「アクシデント」の区別

インシデントは事故には至っていないものの危険性が高い事象を指す場合が多くあり、アクシデントは明確な損害やケガが発生した事故を指します。そのなかでヒヤリハットは、個人が一瞬でも危険を感じた軽微な事例を含む広い概念です。アクシデントやインシデントと混同しないよう、発生状況を確認しておくことが大切です。

ヒヤリハットとハインリッヒの法則

ハインリッヒの法則とは、1件の重大事故の背後に29件の軽微な事故と300件のヒヤリハットが存在するという統計的示唆です。これは、大惨事が発生する前段階で多くの小さなトラブルや危険場面が起きていることを表しています。

ハインリッヒの法則から見たヒヤリハット蓄積の意義

ヒヤリハットをきちんと蓄積し分析することは、深刻な事故を未然に防ぐための重要な施策となります。小さな危険が実は多数集まっているという状況を可視化することで、慣れからくる油断や遠因となっている環境要因を突き止めやすくなります。

ヒヤリハットの原因となる5つの要素「5S」

ヒヤリハットの原因を突き詰めると、職場の整理整頓や行動管理など基本的な点が見過ごされているケースが多くあります。ここで意識したいのが日本の伝統的な改善手法として知られる「5S」であり、整理・整頓・清掃・清潔・しつけの5要素が安全確保の土台となります。

1.整理(Sorting)

不用な資材や道具を思い切って処分したり、作業に必要ないものを取り除いたりすることは、安全確保の第一歩です。

2.整頓(Setting-in-order)

必要なものを必要な場所に置くことで、業務効率と安全性が高まります。

3.清掃(Shining)

職場をこまめに掃除することで、設備の破損や異常に早く気付けるようになります。

4.清潔(Standardizing)

職場の美化や安全基準を一時的に整えても、維持できなければ意味がありません。

5.しつけ(Sustaining)

決められたルールを守る姿勢を組織全体に徹底させることで、ヒヤリハットリスクが大幅に低減します。

業務改善についてもっと詳しく

desknet's NEO ユーザー事例集

情報共有、業務の改善・デジタル化、セキュリティ管理などの社内の課題を解決できるグループウェア desknet's NEOを活用し業務改善に成功したお客様の導入事例を集めました。

ヒヤリハットを意識することの重要性

ヒヤリハット報告が組織に与えるメリットと安全文化向上の観点を確認します。

重大事故や労災防止の観点から見た重要性

重大事故が発生すると、その後の企業運営に深刻な打撃を与えます。怪我をした従業員の補償や社会的信用の失墜など、経済面のみならず企業イメージも損なわれがちです。

ヒヤリハットをしっかりと共有し、事前にリスクを断つことで、こうした大きな損失を未然に防ぐことができます。

安全文化・風土づくりの観点から見た重要性

安全を最優先に考える組織では、ヒヤリハットを見過ごさず積極的に調査・報告する風土が根付いています。これにより、従業員自身が自発的に改善策を考えたり、周囲と情報を交換し合ったりする文化が形成されます。トラブルや失敗を責めるのではなく、学びへつなげる安全文化を育てることが重要です。

ヒヤリハットが発生したときの対処方法

実際にヒヤリハット事例が起きた際に、どのように対応すべきかのステップを示します。

STEP1.ヒヤリハット報告書で情報共有を行う

まずはヒヤリハットを速やかに報告し、発生時の状況や感じた危険を詳細に共有します。組織内の誰もが閲覧できる仕組みを作っておくと、同様の事例を未然に防ぐうえで効果的です。

STEP2.原因の分析

ヒヤリハットが起こった背景をしっかりと分析することで、再発防止策をより的確に立案できます。分析を行う際は、作業者の注意不足だけでなく、環境要因やルールの不備など多角的に検討することが大切です。

STEP3.事故防止策の検討

分析結果をもとに、どのような防止策を講じればよいか具体的に検討します。ヒヤリハットは業務手順の改善だけでなく、設備の改良や教育体制の強化など、多岐にわたる対策を要する場合があります。

ヒヤリハット報告を定着させる3つのポイント

現場からの報告が継続的に行われるようにするための工夫を確認しましょう。

1.社内で有用なナレッジとして捉える

ヒヤリハットの情報は、現場で起きているリアルな危険性を示す貴重なデータです。組織全体で共有することで、共通の対策や教育プログラムに落とし込みやすくなります。

2.積極的に報告を行いやすい環境を作る

失敗や危険を報告することへの心理的ハードルを下げるため、ミスを責める指導ではなく学びを重視する態度が重要です。ヒヤリハット報告には、報告者を評価する制度を設けるなど、ポジティブなインセンティブも有効でしょう。

3.ヒヤリハット報告用のフォーマットを使用する

ヒヤリハット報告をスムーズに行うためには、誰でも簡単に記入できるフォーマットを準備することが大切です。特に初心者やパートスタッフが多い職場では、必要情報が明確であるテンプレートの存在が報告率を向上させます。

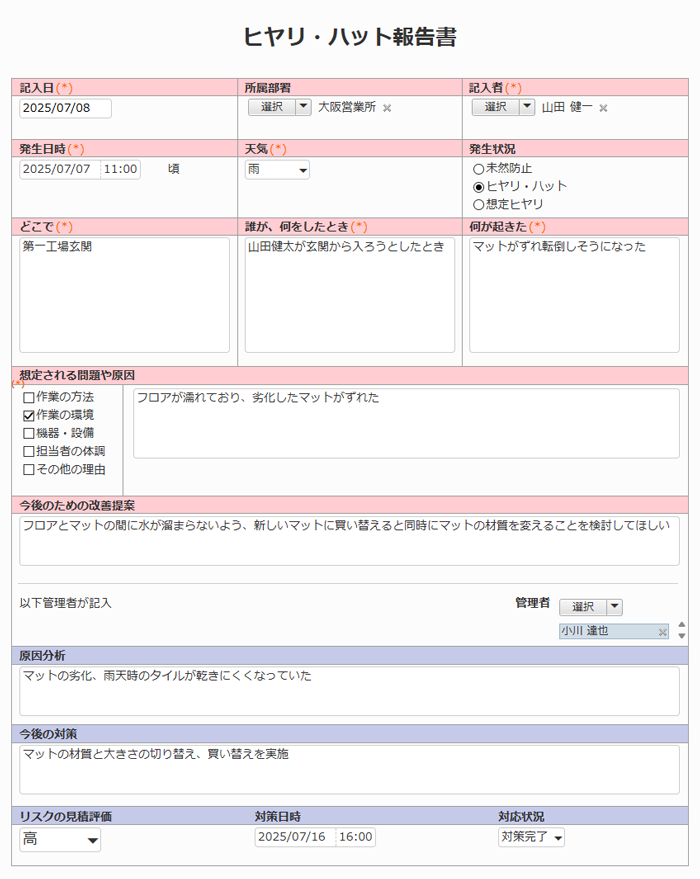

ヒヤリハット報告書のフォーマット例

具体的な報告書項目やテンプレートを紹介します。書式作成の参考にしてください。

ヒヤリハット報告書に記録すべき基本項目とポイント

一般的に、日時・場所・作業内容・発生状況・原因と思われる要因・感じた危険の程度などが必須項目となります。さらに、どのような対策を取ったかや、再発防止のための提案も併せて書き込むと、後日見直す際に役立ちます。情報を網羅しておくことで、類似する事故を未然に防止できる可能性が高まります。

書式が複雑になりすぎると、現場の負担が増え報告率が下がるリスクがあります。チェック式や選択式を活用しつつ、自由記述欄を適度に設けるなど、バランスを意識することが欠かせません。記入上の注意点やチェックリストをあらかじめ示すことで、内容の抜け漏れを防止できます。

ヒヤリハットの業種別事例

業種ごとの作業内容やリスク環境によって、起こりやすいヒヤリハットの種類は異なります。

倉庫業

倉庫業では荷物の積み下ろし作業やフォークリフトの運転中にヒヤリハットが発生しやすいです。膨大な在庫を扱うため、荷物の一時置き場が狭くなったり通路を塞いだりする状況が起きがちです。作業動線を確保し、視界を遮らないようにする工夫が怪我や破損を防ぐうえで欠かせません。

小売業

小売業では、レジまわりやバックヤードでの物品の取り扱い時に発生するヒヤリハットが多いです。店舗のレイアウト変更に伴う商品棚の再配置や、接客中に周囲への目配りが不十分となる状況に注意が必要です。忙しい時間帯ほど焦りからミスが増えやすいため、定期的な確認と安全教育が求められます。

建設業

建設業では足場の組立や高所作業が日常的に行われるため、常にリスクと隣り合わせの状況があります。重機や資材を扱う現場では、機械の操作や搬入出にともなうヒヤリハットが高頻度で発生しがちです。現場監督だけでなく全作業員が報告しやすい環境づくりが、事故防止の要となります。

保育園

保育園では子どもの予測不能な行動があり、ちょっとした油断で大きな事故になりかねません。園庭や散歩中の転倒や転落、給食時の誤嚥リスクなど、あらゆる場面でヒヤリハット事案が発生し得ます。子ども一人ひとりの様子に合わせた対応と、職員間での情報共有が大切です。

介護現場

介護業界では入浴や移乗など、身体的に負荷の大きいケア作業が多く、利用者・介助者とも転倒や負傷のリスクが存在します。誤薬や感染予防の手順を誤るなど、医療的な要素も含む点でヒヤリハットが起こる場面は多彩です。

ヒヤリハット報告にはITツールの導入という選択肢も

ITツールを使用する4つのメリット

報告業務において紙ベースの報告書運用では、提出や集計に時間がかかり、必要な情報へのアクセス性も低下しがちです。ITツールを導入すれば、投稿時の手間を大幅に減らすだけでなく、検索や集計の効率も向上します。

ITツールを利用すると、以下のようなメリットがあります。

- 報告書作成の負担が減る

- 報告書の共有がしやすくなる

- 報告書を管理しやすくなる

- 報告書から類似した事例を分析できる

作業現場からリアルタイムに情報を共有できる仕組みを作ることが、ヒヤリハット防止策のアップデートにも役立ちます。

グループウェアの活用で報告業務をより効率的に

組織全体で使い慣れたグループウェアがある場合、ヒヤリハット報告もワークフローの一部として取り入れやすいでしょう。スケジュール管理や文書共有など、あらゆる業務のデジタル化が進むほど、ヒヤリハット情報も自然にまとめられるようになります。これにより、全社横断的な安全対策の強化が可能です。

拠点や現場作業員が多い企業では、オンライン上での一元管理が特に効果的です。どこからでもアクセスできれば、同様のリスクを感じた際にすぐ過去の事例を参照して対策を立案できます。

ヒヤリハットに関するまとめ

ヒヤリハット報告の考え方や実施方法を総括し、組織として継続的に取り組む重要性を確認します。

ヒヤリハットは重大事故の予兆となる可能性があるため、日々の業務から積極的に拾い上げることが求められます。報告書のフォーマット整備やITツールの活用により、情報の収集や分析を円滑に行い、安全対策の効果を高められるでしょう。全従業員が「ヒヤリハットを防ぐのは自分たちの役目」という意識を持ち続けることが、事故のない職場を実現する最大の鍵となります。

スケジュール管理からノーコード開発まで 業務課題をワンストップで解決、

DXを推進する desknet's NEO(デスクネッツ ネオ)

デスクネッツ ネオについてもっと詳しく

desknet's NEO 製品カタログ

情報共有、業務の改善・デジタル化、セキュリティ管理などの社内の課題を解決できるグループウェア desknet's NEOの製品ご案内資料です。

更新日:

すべての機能は今すぐ無料で

体験できます

電話でお問い合わせ

平日9時 - 12時 / 13時 - 18時

- 横浜本社 045-640-5906

- 大阪営業所 06-4560-5900

- 名古屋営業所 052-856-3310

- 福岡営業所 092-235-1221

執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部

執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部