新バージョン機能紹介(V2.5/2014年10月)

いつでも最新の機能を利用できます。

より便利に、より安全に、そしてより運用しやすく。

洗練されたバージョンアップ

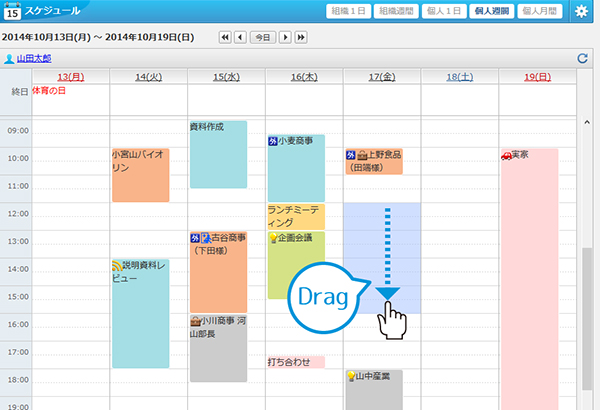

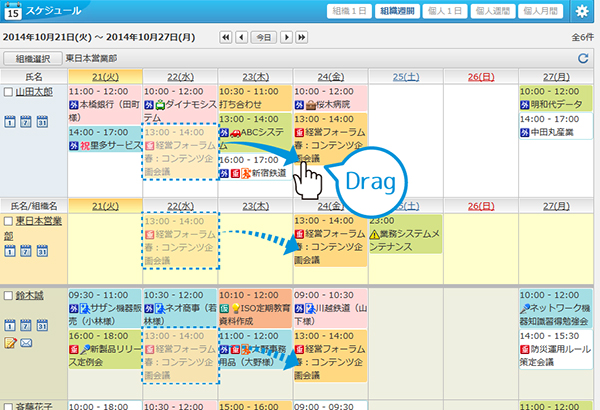

スケジュールや設備予約の予定を

ドラッグ&ドロップで追加・変更できるようになりました。

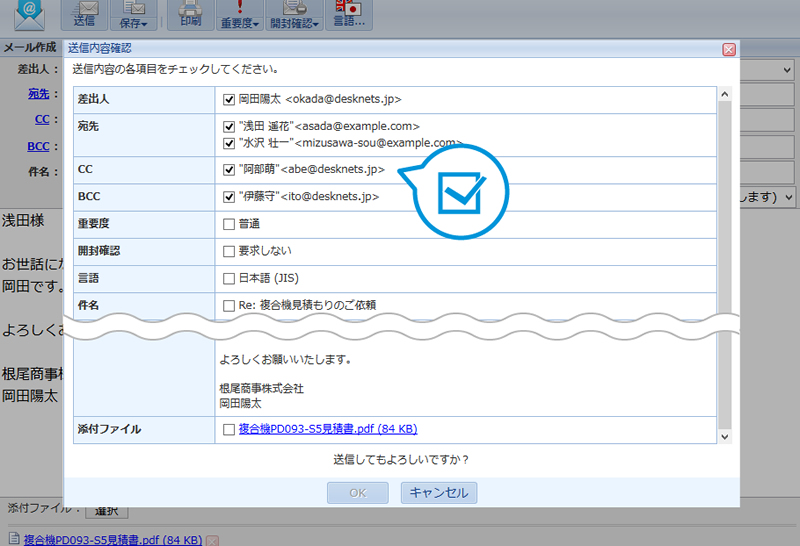

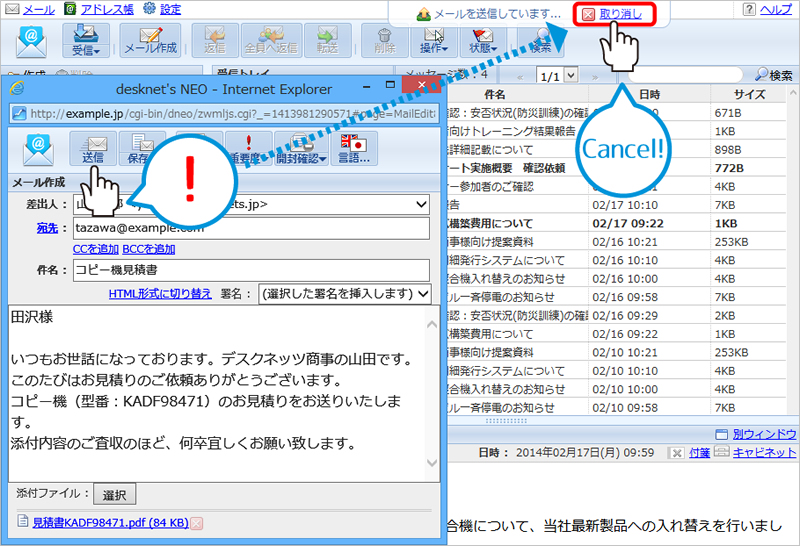

メール誤送信防止機能を搭載。

メールの送信前と送信後、2重で誤送信を防ぎます。

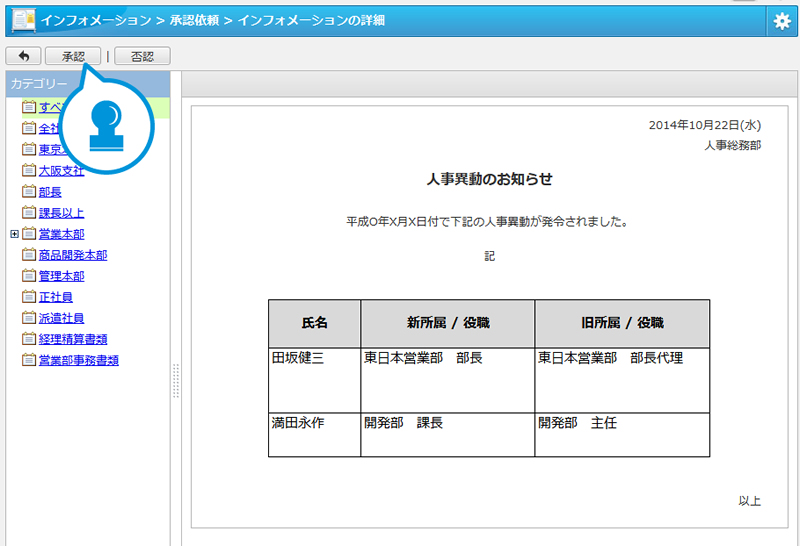

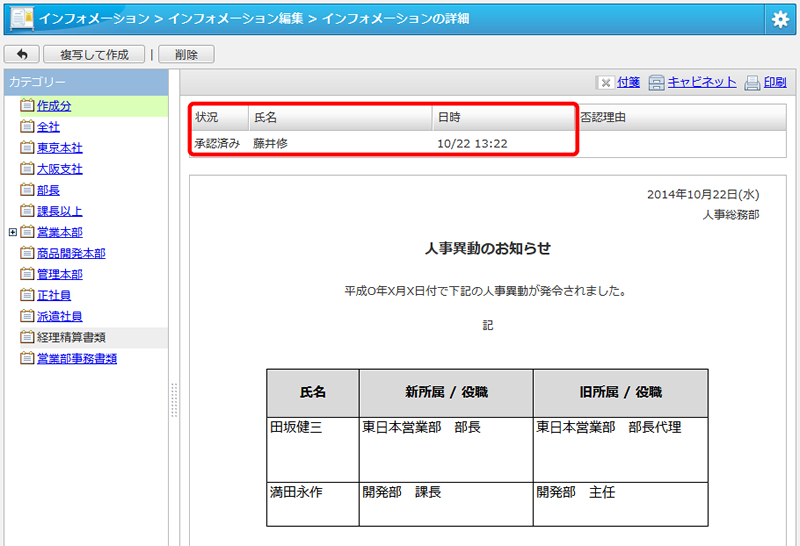

インフォメーションの公開前に、

社内の承認を得ることができるようになりました。

ポータルのメニューが、カスタマイズに対応。

好きなアイコンを並べて利用できます。

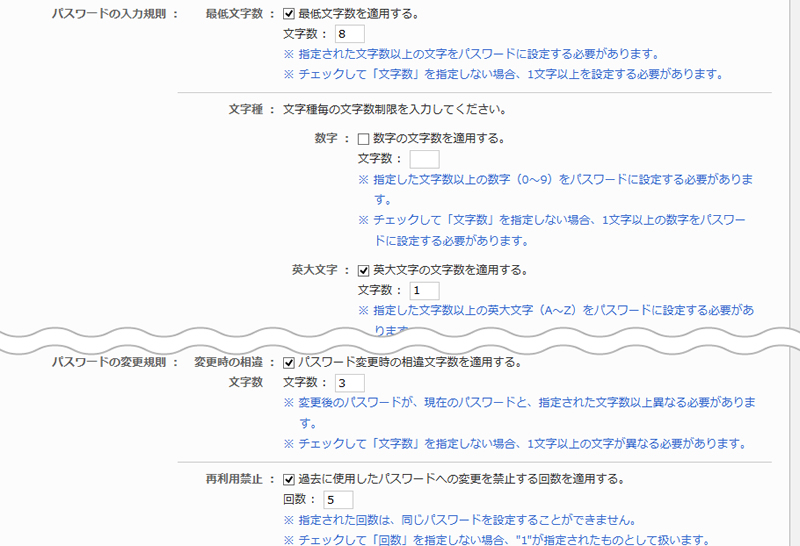

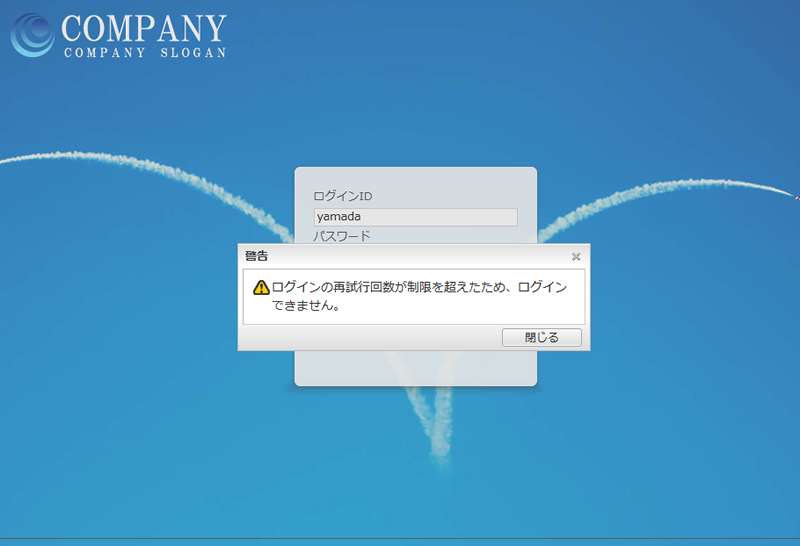

パスワードポリシー強化、ログイン失敗時のロックなど、

ログインセキュリティの向上で安心です。

他にも、「使いやすさ」と「運用しやすさ」を向上する

たくさんの改善を行っています。

-

全般

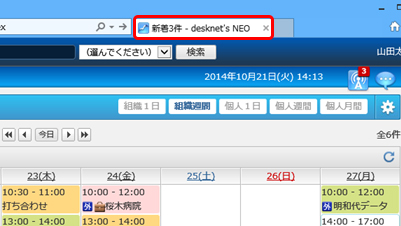

全般ブラウザのタイトルで新着通知件数を

確認できるようになりました。各ページのタイトルに、新着通知の件数表示を追加しました。ブラウザのタイトルを見るだけで、新着通知の件数を確認することができます。

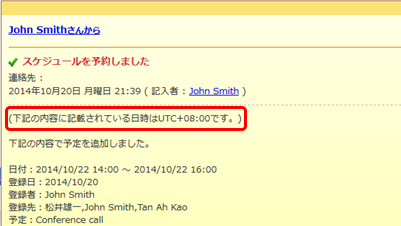

スケジュール登録時などの

通知メッセージに、タイムゾーンを

表記追加しました。異なるタイムゾーンのユーザーに対し、メールまたは伝言による通知を送る場合に、送信者のタイムゾーン情報を追記するようになりました。

100人以上の一括選択

スケジュールの追加や、回覧・レポートの作成など、複数のユーザーを選択する画面において、検索結果や組織・個人グループの表示が100名を超える場合に、「すべて追加」ボタンですべてのユーザーを追加できるようになりました。

SMTP STARTTLS対応

送信メールサーバー(SMTP)の設定で、通信の保護に「STARTTLS」を選択できるようになりました。Microsoft 365(旧称:Office 365)などのメールサービスと組み合わせて利用できるようになります。

チェックボックス・ラジオボタンの操作性向上

設定画面などで、チェックボックスやラジオボタンの横のテキストをクリックしても選択できるようになりました。

-

スケジュール

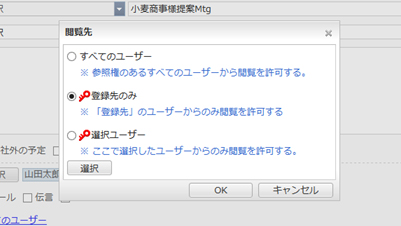

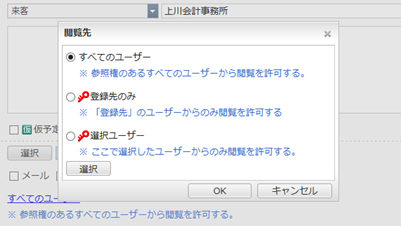

スケジュールシークレットを拡張し、

「閲覧先」としてより柔軟なアクセス権を

設定できるようになりました。シークレット機能を拡張し、予定1件ずつに対して、より柔軟なアクセス権を設定できるようになりました。予定の閲覧先として、「すべてのユーザー」、「登録先のみ」、「選択ユーザー」から選択することができます。

便利な機能に

「選択ユーザー予定表示(1日/週間)」

を追加しました。任意の複数ユーザーを選んで、予定の1日/週間表示を行うことができます。ユーザーの表示順は、選択の際にドラッグ&ドロップで並べ変えることができます。

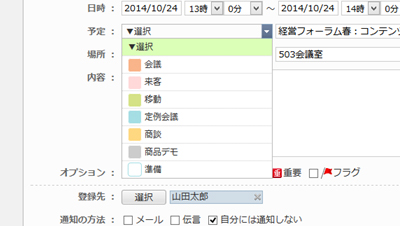

予定項目に「予定の色」を

関連付けることができるようになりました。それぞれの予定項目に、「予定の色」の設定を追加しました。予定の追加や変更を行う際、予定項目を選択すると、自動的に予定の色が反映されます。

個人1日表示の印刷

1日分のスケジュールを印刷できるようになりました。予定を持ち出す場合や、予定を貼り出す場合などに利用できます。

空き状況のAND/OR検索

空き状況検索で複数の設備を検索する際、指定したすべての設備に共通して空いている時間を探すか、もしくは指定した設備から1つでも空いている時間を探すかを選択できます。

空き状況検索の結果表示

空き状況検索の結果表示画面で、設備に予約が入っている時間帯は、「予定あり」ではなく設備の予約制限と同じ色で表示するようになりました。

他ユーザーの予定検索

予定検索の条件に「対象者」が追加されました。他のユーザーの予定を検索することができます。

ページ切替時の動作改善

組織1日/組織週間表示で、ユーザーのチェックボックスを選択した後にページを切り替えても、選択状態が維持されるようになりました。

-

設備予約

設備予約シークレットを拡張し、

「閲覧先」としてより柔軟なアクセス権を

設定できるようになりました。シークレット機能を拡張し、予定1件ずつに対して、より柔軟なアクセス権を設定できるようになりました。予定の閲覧先として、「すべてのユーザー」、「登録先のみ」、「選択ユーザー」から選択することができます。

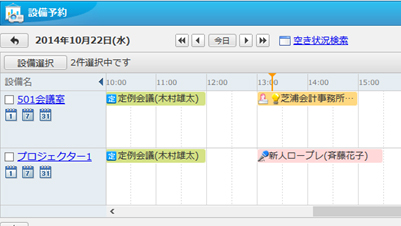

便利な機能に

「選択設備予定表示(1日/週間)」

を追加しました。任意の複数設備を選んで、予定の1日/週間表示を行うことができます。

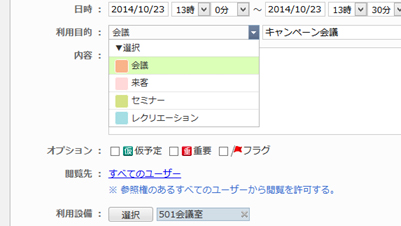

利用目的項目に「予定の色」を

関連付けることができるようになりました。それぞれの利用目的項目に、「予定の色」の設定を追加しました。予定の追加や変更を行う際、利用目的項目を選択すると、自動的に予定の色が反映されます。

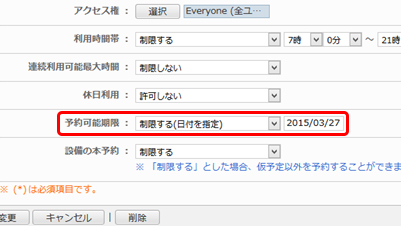

設備の予約を許可する期限を、日付でも指定できるようになりました。

設備グループおよび設備情報の「予約可能期限」について、「~日後まで予約可能」という日数指定に加え、「~年~月~日まで予約可能」という日付での指定も行えるようになりました。

設備1日表示の印刷

1日分のスケジュールを印刷できるようになりました。予定を持ち出す場合や、予定を貼り出す場合などに利用できます。

空き状況のAND/OR検索

空き状況検索で複数の設備を検索する際、指定したすべての設備に共通して空いている時間を探すか、もしくは指定した設備から1つでも空いている時間を探すかを選択できます。

ページ切替時の動作改善

設備群1日/設備群週間表示で、設備のチェックボックスを選択した後にページを切り替えても、選択状態が維持されるようになりました。

利用時間帯がある設備の終日予約

対象設備に利用時間帯が設定されていても、終日予約を行えるようになりました。

-

ウェブメール

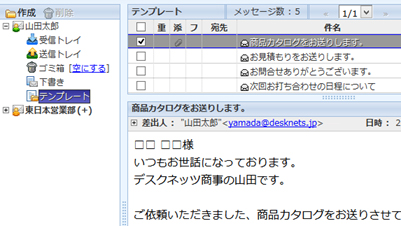

ウェブメールテンプレート機能を追加しました。

あらかじめ作成したメールのひな形を元に、

メールを作成できます。宛先やメール本文を指定したメールのひな形を、テンプレートとして保存できるようになりました。テンプレートから、メールを新規作成することができます。 よく使うあいさつ文や、よく送る相手などをテンプレートとして保存しておくことで、メール作成の効率が大幅に向上します。

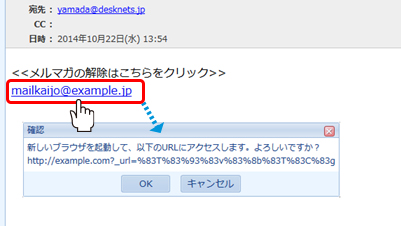

本文中のリンククリック時、すぐにリンクを

開かずに確認を行うようになりました。本文中に記載されたURLやリンクをクリックした際、すぐにリンク先を開かず、一旦リンク先のURLを表示して確認を促すようになりました。迷惑メールなど悪意のあるメールのリンクを不用意に開かれることを防ぎます。

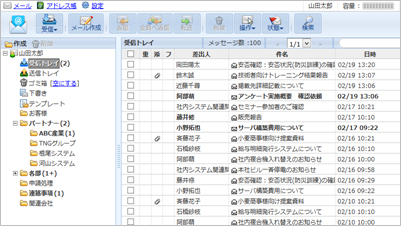

メール本文のプレビュー表示を行わない、

2ペインレイアウトを追加しました。メールのプレビューを行わず、フォルダー一覧、メール一覧のみ表示する、2ペインレイアウトを追加しました。不用意にメールを開いてしまうことを防ぎます。

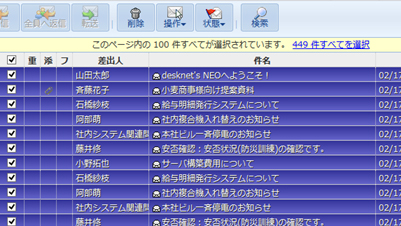

チェックボックス操作で、複数のメールを

選択できるようになりました。チェックボックス選択で、複数のメールを選択できるようになりました。 表題にあるすべて選択チェックボックスを使用すると、画面に表示されているすべてのメール、またフォルダー内にあるすべてのメールを一括選択できます。

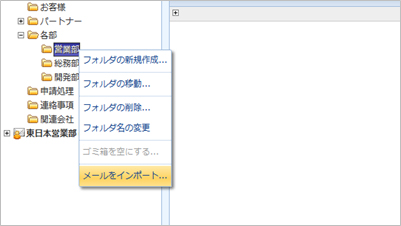

メールデータを

インポートできるようになりました。eml形式のファイルをアップロードして、任意のフォルダーにメールをインポートできるようになりました。フォルダーの右クリックメニューから「インポート」を選択し、ドラッグ&ドロップでは1度に10ファイルずつ、ファイル選択画面からは10ファイル以上をまとめてインポートできます。

古いメールを受信サーバーから削除

受信してから一定期間の経ったメールを、受信サーバーから自動的に削除できるようになりました。

署名挿入タイミングの変更

本文に署名を挿入するタイミングを、メール送信時からメール作成時に変更しました。

署名を挿入する位置のカスタマイズ

署名の挿入位置を、本文の先頭または本文の末尾から選択できるようになりました。

利用者名簿のオートコンプリート

メール作成画面の宛先、CC、BCC欄に、キーボードでアドレスを入力した際、アドレス帳に加え利用者名簿からも、対象のアドレスを検索するようになりました。

メール新規作成時のアカウント自動選択

メールの新規作成時、現在フォルダーを開いているアカウントが差出人として初期設定されるようになりました。

宛先のドラッグ&ドロップによる並べ変え

メール作成時の宛先選択画面で、選択した宛先をドラッグ&ドロップで並べ変えられるようになりました。

役職名、メールアドレスによるアドレス検索

メール作成時の宛先選択画面で、利用者名簿検索欄から役職名、メールアドレスでも検索できるようになりました。

メール検索欄の操作性向上

メール一覧上の検索欄にテキストを入力している間にも、検索を行うようになりました。

メール検索条件の追加

メールの検索で、「既読メールのみ」「ファイルが添付されたメールのみ」を対象に検索できるようになりました。

添付ファイル名表示の改善

メール作成・メールプレビュー・メール詳細の各画面において、添付ファイル名を省略せず拡張子まで表示します。長いファイル名の場合は、ポップアップして表示します。

mailtoリンク処理の改善

subject、bodyなどのパラメータが含まれるmailtoリンクを正しく処理できるようになりました。

共有メールアカウントの設定変更

ウェブメールの共通設定で「ユーザー毎のアカウント設定」を「許可しない」で利用している場合でも、システム管理者および機能管理者であれば共有メールアカウントの設定を変更できるようになりました。

最終受信日時の表示

個人/共有アカウントの管理画面から、各アカウントの最終受信日時を確認できるようになりました。

共通設定画面の項目名・順序改善

共通設定画面の項目名および並び順を、よりわかりやすく見直しました。

-

インフォメーション

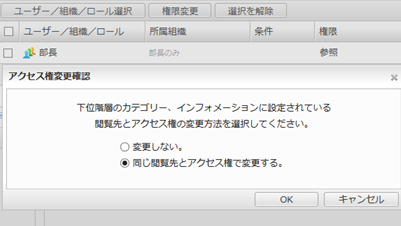

インフォメーションカテゴリーのアクセス権を変更した際、

下位のカテゴリー、インフォメーションの

アクセス権も更新できるようになりました。カテゴリーのアクセス権を変更した際、自動的にそのカテゴリーの下位にあるカテゴリー、また登録されているインフォメーションのアクセス権を上書き更新できるようになりました。

-

ワークフロー

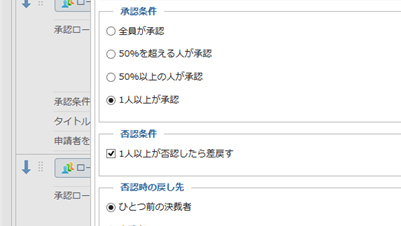

ワークフロー複数の承認者がいる場合に、

承認者の1人が否認したらすぐ差戻す

ことができるようになりました。承認条件に「50%を超える人が承認」「50%以上の人が承認」「1人以上が承認」を選択したときの否認条件として、「1人以上が否認したら差戻す」かどうかを設定できます。

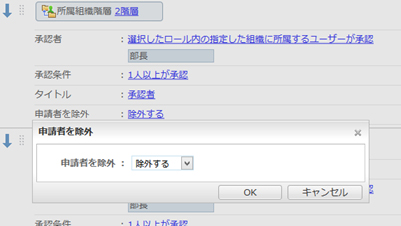

申請経路に申請者が含まれる場合に、

申請者を承認者から除外することが

できるようになりました。申請経路のユーザー、組織、ロール、承認グループ、所属組織階層に、「申請者を除外」の設定が追加されました。除外する設定を行うことで、申請者以外に承認を行わせることができます。

-

アンケート

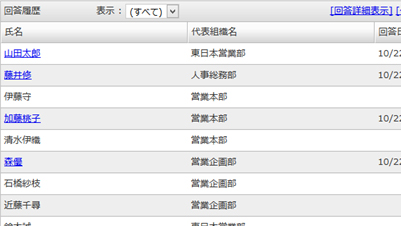

アンケート回答履歴の一覧から「代表組織名」を

確認できるようになりました。回答履歴の一覧に「代表組織名」が追加されました。ダウンロードできるCSVファイルにも、代表組織名の項目が追加されます。

-

キャビネット

キャビネットWebクリップメニューの追加

キャビネットの個人設定メニューに「Webクリップの追加」を追加しました。ポータルにコンテンツを表示していなくても、Webクリップのブックマークレットを追加することができます。

-

利用者名簿

利用者名簿役職名の表示

ユーザーの一覧の項目に「役職名」の列を追加しました。「役職名」での並べ変えも可能です。

-

来訪者管理

来訪者管理検索期間の追加

来訪者情報の表示条件に「検索期間」が追加されました。表示する期間を1~7日間から選択できます。

-

スマートフォン

スマートフォンアドレス帳から利用者名簿を

確認・検索できるようになりました。アドレス帳から、利用者名簿の内容を参照できるようになりました。 利用者の検索はもちろん、部署の階層を辿って利用者を探すこともできます。

スケジュール:予定の色指定

予定への色指定ができるようになりました。

ウェブメール:詳細表示後の挙動の改善

メールの詳細から一覧に戻った際に、スクロールの位置を維持するようになりました。

ウェブメール:添付ファイルの転送

受信したメールの添付ファイルを転送できるようになりました。

-

管理者設定

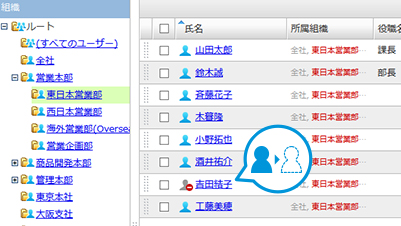

管理者設定ユーザーの利用を

一時停止できるようになりました。休職や退職など、ユーザーの利用は停止したいが、そのユーザーが持つデータは削除せずに残しておきたい場合などに、ユーザーの利用を一時的に停止することができるようになりました。

利用停止中のユーザーは、ログインが行えなくなるほか、スケジュールや利用者名簿、各機能のユーザー選択画面などから表示されなくなります。

※利用停止中のユーザーに設定されたログインIDと同じログインIDを持つユーザーは登録できません。

desknet's NEOのユーザーサポート窓口を開くメニューを追加しました。

オプションメニューに、desknet's NEOの製品サポート問合せ窓口を開く「ユーザーサポート窓口」アイコンを追加しました。会社名や連絡先、製品バージョンやサーバー環境の情報などが自動記入されますので、スムーズにお問合せいただけます。

機能ごとの添付ファイルサイズ制限

それぞれの機能ごとに、1回でアップロードできるファイルサイズの容量制限を設定できるようになりました。

対象機能:管理者設定、スケジュール・設備予約、ToDo、ウェブメール、インフォメーション、ワークフロー、回覧・レポート、アンケート、文書管理、キャビネット、電子会議室、プロジェクト管理、メモパッド、議事録、ネオツイユーザー管理への役職名表示

ユーザーの一覧の項目に「役職名」の列を追加しました。「役職名」での並べ変えも可能です。

パレットメニュー編集の操作性向上

パレットメニューデザイン設定で、メニューをパレットメニュー上に配置する際の、ドロップ可能領域を広げました。

アクセスログの時間単位検索

アクセスログの検索・ダウンロードを時間単位で行えるようになりました。

管理者設定メニューの見直し

階層分けされていたメニューをすべて展開表示し、すべての設定メニューにアクセスしやすくなりました。

バージョン情報の追加

管理者設定メニューに「バージョン情報」が追加されました。製品のバージョン情報や、サーバーのOS環境の情報を確認できます。

新バージョン(V2.5)新機能紹介資料ダウンロード

すべての機能は今すぐ無料で

体験できます

電話でお問い合わせ

平日9時 - 12時 / 13時 - 18時

- 横浜本社 045-640-5906

- 大阪営業所 06-4560-5900

- 名古屋営業所 052-856-3310

- 福岡営業所 092-419-7277